教会で「バケツ稲づくり」をはじめてみました その16

「一粒のお米をバケツで育てる」バケツ稲プロジェクト♪ 機関誌の「リジョイス」に掲載中の呼びかけに応じて「はじめてみた」を赤裸々に報告しています。 第16回目のタイトルは「収穫直前」です。

「一粒のお米をバケツで育てる」バケツ稲プロジェクト♪

残暑厳しい日々、いかがお過ごしですか?

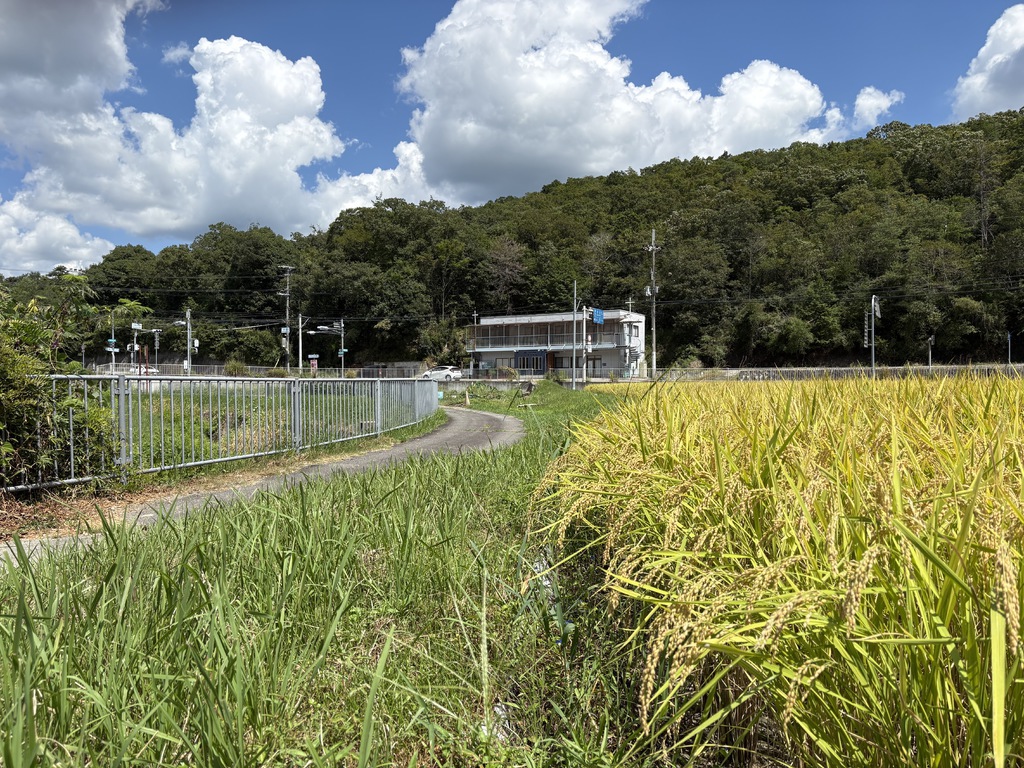

サムネの写真は教会前の田んぼの様子。

空の青ともマッチして、キレイに色づいています♪

教会のバケツ稲も少しずつ色づいて、それっぽくなってきました。

近くでは既に収穫が始まっているところもあって、

シラサギさんも見学?に来ていました。

全くのシロウトとしてのギモンはやはり、

「いつ収穫するの?」と「豊作ってナニ?」ということ。

そんな質問に機関誌リジョイスはしっかりと答えてくれていました。

・いつ収穫するの?

収穫が近づくと稲穂が青⇒黄に変わる。

これが全体の90%(黄化率というのだそう)を超えると

収穫のサインだそうです。

あともみの“固さ”も判断材料になるのだとか。

柔らかいと、美味しさや保存性に影響が出るそうです。

・豊作の基準は?

まずは1株あたりの穂数を数える。

その穂の中で3つくらいを選び、その穂についている籾の数を数える。

それでおおよその一株当たりの収穫量を計算するそうです。

たとえば一株に12の穂がついていて、

3つの穂についている籾の数の平均が100粒なら、

1200粒が収穫量ですね。

そして、その一株当たりのお米(玄米)の重さが15~30gなら、豊作なんだそう。

うーん、「どれが一株やねん!」と一人でツッコミを入れています笑

ヨソはわからないのですが、まとめてしまったので、

また次回に収穫量を数えてみたいと思います。

ホントは株と株の間にスキマがあるほうが収穫量も多くなる傾向なのだとか。

なお、バケツ苗は通常のたんぼより

栄養がたくさんあるそうので、

穂の出方にもバラつきが出やすいそう。

黄化率が高くなった株から順に収穫してしまうほうがよいみたいです。

ようやくここまで来たなぁと、

感慨もひとしお。はたして次回は収穫となるのでしょうか?

また次回をお楽しみに♪

※17話目はコチラから⇒ https://rcj.gr.jp/nishitani/news/detail.php?id=558

この記事に添付ファイルはありません

西谷教会の礼拝出席に事前予約などは必要ありません。しかし

「車で行くので駐車場の案内をしてほしいです。」

「子供連れで行きたいので母子室を利用したいのですが…」

「なるべく前のほう(後ろのほう)の席に座りたいです。」

などなど初めての礼拝出席において、あらかじめリクエストやご質問がある方は「礼拝参加予約フォーム」からその旨お伝えいただくと、当日の受付案内がよりスムーズに行えます。